[SYC Artist #4 Se Young Shin]

간단한 본인 소개 부탁드릴게요.

안녕하세요. NON By SeyoungShin 이라는 브랜드를 런칭해 패션 디자이너로 일하고 있는 신세영입니다. 제 브랜드 방향성에는 여성복, 남성복, 니트웨어, 가방 패턴 메이킹, 영화 의상 등 다양한 분야에서 축적한 저의 경험이 반영되어 있어요. 2019년에 파슨스 스쿨 오브 디자인 (Parsons School of Design)을 졸업한 뒤로 GQ, WWD, dazed 등의 매거진에 소개가 되기도 했고요. 현재는 뉴욕 소호에 위치한 유명 쇼룸 Flying Solo 와 협업도 진행하고 있습니다.

어떻게 패션디자인을 하게 되셨나요?

원래는 이과였어요. 어릴 때 그냥 성적이 잘 나오는 쪽으로 정한 거였는데 이과를 가서 뭐를 할까 고민이 되더라고요. 당시에 인터넷 쇼핑하는 걸 굉장히 좋아했어요. 쇼핑을 계속하다 보니 옷에서 마음에 안 드는 부분들이 보이면서 내가 차라리 만들어보면 어떨까 하는 생각이 들었죠. 그렇게 시작하게 됐어요. 포트폴리오를 준비하면서 그림에 재미를 붙이게 되고 제 스타일을 찾아가면서 그림을 잘 그린다는 얘기를 조금씩 듣게 된 것 같아요. 그러면서 파슨스에 들어오고 패션디자인을 시작하게 됐어요.

Se Young Shin, Sleepless World | Photo by Louis Corzo

가장 최근 컬렉션 Sleepless World에 대해서 조금 더 설명 부탁드려요.

대학교 3학년 때 뭘 해야 할지도 모르겠고 모든 게 다 지치는 시기가 있었어요. 4일 동안 하루 자는 생활을 하면서 불면증과 탈수증이 와서 응급실에 갔어요. 이대론 안 되겠다 싶어 휴학을 결정했고 한국에 가서 다른 일도 하고 쉬면서 에너지를 회복했죠. 4학년 컬렉션을 뭘 할까 고민을 하다가 개인적으로 불면증을 겪었던 것에서 영감을 얻었어요. 바쁜 사람들이 쉴 수 있는 공간을 내 컬렉션을 통해 보여줘야겠다 생각이 들더라고요. 처음에는 그림을 여러 가지 그리기 시작했어요. 제 초상화, 컬러 렌더링 등. 전체적인 컨셉은 하얀색에서 영감을 받았지요. 그렇게 남성복 4개 여성복 4개가 나오게 됐고요.

컬렉션을 통해 불면증과 현대사회의 모습에 대해 다루고 싶다고 하셨는데요.

컬렉션이 제 얘기만 하다 보면 상대방이 알아들을 수 없더라고요. 사람들이랑 교류할 수 있는 무언가를 생각하다가 의미를 확장해서 불면증의 사회적인 의미를 조사했어요. 불면증으로 번아웃 된 사람들이 많은 것 같아요. 심지어 요즘은 낮잠 자는 카페도 있더라고요. 얼마나 쉴 수 있는 공간이 없었으면 돈을 내면서 잠을 잘까 하는 생각이 들었고 거기에서 영감을 받았어요. 사람들이 내 것을 입고 편안함을 느꼈으면 좋겠다고 생각했죠.

Se Young Shin, Sleepless World | Photo by Louis Corzo

컬렉션이 어떤 방법으로 편안함을 준다고 생각하시나요?

컨셉 적인 것도 있고 실용적인 측면에서도 그렇고요. 컨셉 적으로는 편안함을 공간 자체에서 느낄 수 있는 것들을 보여주고 싶었어요. 사람들이 쉴 수 있는 공간 자체를요. 옷도 입자마자 따뜻한 옷, 입으면 쉽게 잠들 수 있는 옷을 만들고 싶었어요. 그래서 옷을 입으면서도 일에 대한 생각을 떨쳐버릴 수 있는 요소들을 많이 줬다고 생각해요. 옷 안을 솜으로 채우는 등 전체적으로 이불 느낌의 실루엣을 만들어서 누구든지 편하게 입고 누워서 쉴 수 있는 옷을 만들었어요. 컬렉션에 실제 침구류도 있어요. 악세사리랑 불면증 키트라는 것도 만들었어요. 사람들이 쓰면서 힐링 될 수 있는 아로마 디퓨저 같은 물건들로요.

밴쿠버 패션 위크 (Vancouver Fashion Week)는 어떻게 참가하시게 됐나요? 참가 경험에 대해 조금 더 얘기해주세요.

파슨스 스트릿 패션쇼에 참가했는데 잡지에서 제 작품 하나를 찍어간 거에요. 그걸 밴쿠버 패션위크 측에서 보고 제게 연락을 줬어요. 안 그래도 쇼를 할까 말까 고민하던 중이었고 벤쿠버 패션위크는 괜찮은 예산에 신진 디자이너들이 많이 있는 것 같아 참가를 결정했죠. 졸업할 때는 6개 정도의 룩이 있었고 The Selects 인턴을 하면서 두 개 정도를 더 만들어서 총 8개의 룩을 세웠어요. 쇼 당시에는 제가 모든 걸 컨트롤해야 하는 상황이었어요. 혼자서 피팅도 하고 무대 세팅하시는 분들과 헤어메이크업 팀과도 이야기하고 리허설도 해야 하고. 굉장히 큰 경험이 된 것 같아요. 런웨이에 올리는 것들을 조금 더 아티스틱한 것들이 많거든요. 약간 과장하지 않으면 런웨이에 섰을 때 옷이 보이지 않아요. 그래서 런웨이 컬렉션은 컨셉을 순간에 알아볼 수 있게, 눈에 확 띄게 만들어요. 그에 반해 실제 입는 옷들은 예산이라던가 기능성 부분을 염두에 두고 대중화를 하지요. 런웨이에서 느껴지는 컬렉션의 느낌을 조금 더 알게 됐어요. 쇼가 끝나고 난 뒤 피드백이나 결과물들을 보면서 패션위크에 참가하기를 되게 잘했다고 생각했어요. 보여줄 수 있는 게 많이 생긴 것 같아요. 연락도 꾸준히 오고.

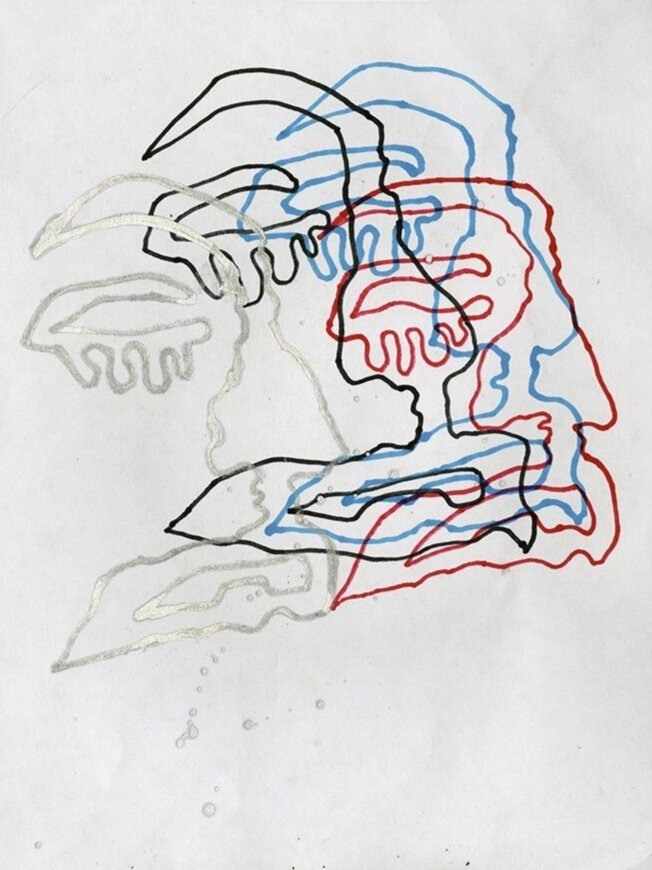

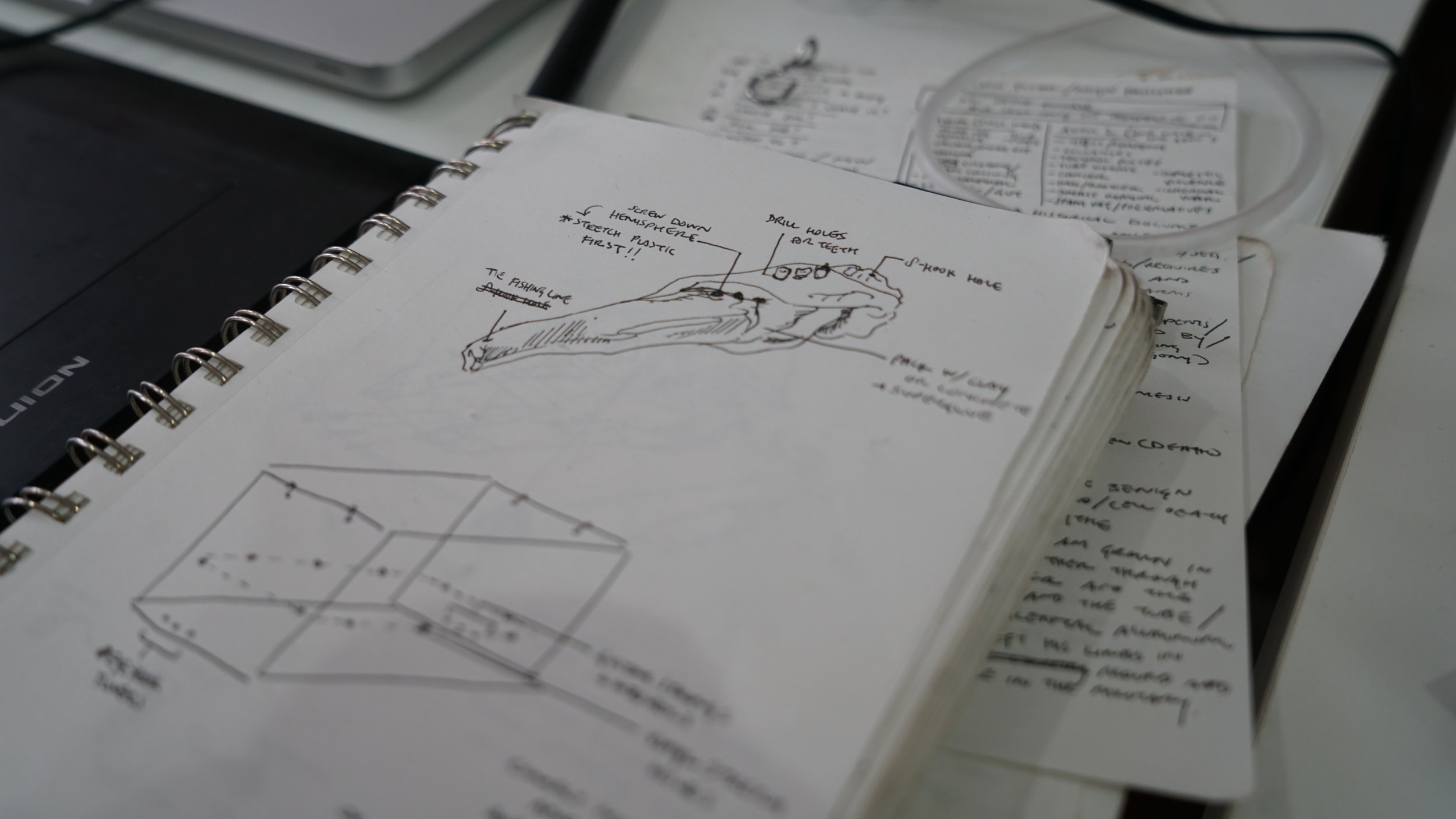

Se Young Shin, Sleepless World illustration, 2019

Se Young Shin, Sleepless World illustration, 2019

어디서 영감을 받으시나요?

그림을 그리면서 영감을 많이 받아요. 저는 선을 떼지 않고 계속 물건만 보면서 그림을 그려요. 도화지를 보지 않고. 그러면 제 성격이 들어간 저만의 그림체가 생기거든요. 물건도 조금 더 세밀하게 관찰하게 되고요. 그린 선을 바탕으로 나중에 다른 컬러나 재료들을 덧붙이는 방식으로 영감을 많이 얻는 것 같아요. 제 주변에 보이는 물건들에 당시 의미 있었던 것들을 갖다 붙이기도 하고요. 손을 굳히지 않기 위해서도 있지만, 일상에서도 그림을 자주 그리려고 해요. 나중에는 컬렉션과 그림을 같이 전시하고 싶은 마음도 있어요. 제가 일러스트레이션을 빨리 하는 편이에요. 옷의 경우 만들기까지 시간이 오래 걸리는 데 그림은 빠르게 그릴 수 있으니까요. 컬렉션 사이 공백기에 제 생각을 보여주고 싶은 건 그림을 통해 많이 보여주려고 하죠.

좋아하는 디자이너 혹은 아티스트는?

브랜드는 메종 마르지엘라(Maison Margiela)나 질 샌더(Jil Sander)요. 그리고 일본 디자이너 요지 야마모토(Yohji Yamamoto)를 좋아해요. 전부 다 실루엣 변형들이 많은 옷이에요. 변형된 스타일들을 좋아해요.

패션 디자인을 하시면서 어떤 부분이 가장 재밌으세요?

바로 입을 수 있는 것들을 디자인한다는 게 재미있어요. 옷은 의식주 중에 하나잖아요, 사람에게 필수적인 것 중 하나요. 누구나 옷은 입어야 하는데 이왕이면 예쁘게 자기 색깔대로 입도록 제가 조금씩 도와줄 수 있다는 것이 재미있어요.

앞으로 5년 후에는 무얼 하고 계실 것 같으세요?

5년 후에는 비자를 얻어서 뉴욕에 계속 머물고 싶어요. 회사에서 일하면서 개인 컬렉션도 계속 만들고 싶고요. 학교 다닐 때 다양한 일들을 해봤는데, 회사에 다니면 더 많은 대중에게 제 디자인을 보여줄 수 있다는 점이 좋은 것 같아요. 하지만 동시에 회사의 전체적인 디자인 방향성에 맞춰야 하는 부분도 있죠. 그래서 제 개인적인 컬렉션과 디자인 작업은 직장과 별개로 항상 하고 싶어요. 뉴욕에 있고 싶은 이유는.. 한국은 디자이너가 할 수 있는 역량이 많지가 않은 것 같아서요. 사회적으로 할 수 없는 게 많고 사람들이 사회적으로 옷을 입는 경향이 큰 것 같아요. 뉴욕에서는 그런 경향이 조금 덜 하고 누가 뭘 입든 크게 신경 쓰지는 않으니까요.

본인을 색으로 표현한다면?

지금의 저를 색으로 표현한다면 흰색일 것 같아요. 저는 편안한 디자인을 하고 싶은데, 하얀색을 보면 다른 생각들이 없어지잖아요. 어지럽지도 않고 편안하고. 편안하면서 메시지를 전달할 수 있는 걸 생각했어요. 지금은 컬렉션도 흰색이고 많은 생각을 하면 개인적으로 힘들어지는 시기이기도 해서. 지금의 저는 흰색인 것 같아요.

Interview

Jiwoo Kimㅣ 김지우 <jiwookim.kana@gmail.com>

Editor

Jiwoo Kimㅣ 김지우 <jiwookim.kana@gmail.com>

Kyungshin Moon | 문경신 <moonks.kana@gmail.com>

Photo

Jaichang Simㅣ심재창 <alexsim.kana@gmail.com>